安藤証券 コラム

大阪・北浜ってこんなところ(大阪支店より)

2024年12月13日掲載

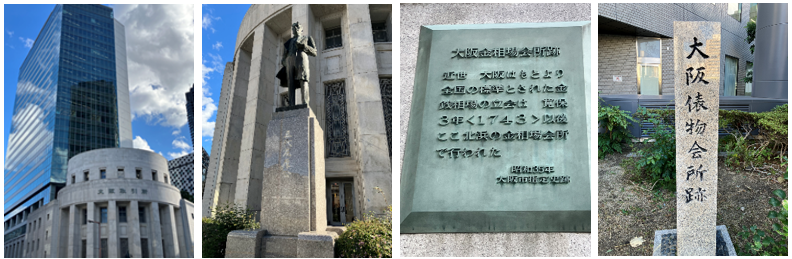

北浜は大阪市中央区、土佐堀川の左岸に位置し、江戸時代には米の取引が行われ現在は大阪取引所がある関西の金融の中心です。 北浜という地名は「船場の最も北にある浜」や「土佐堀川に面して北向きに店が並んでいた」などが由来と伝えられています。

大きな川の存在が海運を発達させ、江戸時代初期から米市場(北浜会所)や金相場会所があり、有力な両替商、米問屋、米仲買が集まる金融の中心地として栄えていきました。 明治維新後、北浜の金融街は混乱しましたが、外交官だった五代友厚が、ヨーロッパ視察後退官し実業界に身を転じ、渋沢栄一らとともに大阪株式取引所の創設に奔走し、明治14年に三井、住友、鴻池をはじめとした有力な商人達が出資して「大阪株式取引所」が設立されました。

大阪株式取引所

江戸時代から北浜の経済を支えた"土佐堀川"

北浜と対岸の堂島との間に中之島があり、北浜と中之島の間が「土佐堀川」堂島と中之島の間が「堂島川」と呼ばれています。「土佐」という地名が付いているのは豊臣時代に周辺一帯に土佐国の商人が群居した「土佐座」があったためと伝えられています。

土佐堀川

適塾

土佐堀通から一本南に入ったところに「旧緒方洪庵住宅・適塾」があります。

1838年,医師であり蘭学者の緒方洪庵が大坂に開いた蘭学塾です。大村益次郎(第4代塾頭)・福沢諭吉(第10代塾頭)・橋本左内など、幕末から明治にかけて活躍した人材を多く輩出しました。建物は国の重要文化財に指定されています。

1869年、洪庵の息子惟準を院長とした大阪仮病院と、オランダ人医師ボードウィンを迎えて惟準はじめ適塾の元塾生らを中心として創立された大阪医学校は、幾多の変遷を経て、大阪帝国大学医学部、そして大阪大学医学部へと発展し今日にいたっていると伝えられています。

下・写真、左から 適塾・道修町・少彦名神社

薬の町"道修町"

北浜の南には「薬の街・道修町(どしょうまち)」があります。

江戸時代に、清やオランダからの輸入薬(唐薬種)を一手に扱う薬種問屋が店を出し、江戸幕府公認の株仲間「薬種中買仲間」を結成しました。また享保7年(1721年)には日本を産地とする薬(和薬種)を検査する和薬種改会所が設けられました。日本で商われる薬は、いったん道修町に集まり、品質と目方を保証されて全国に流通していきました。その関係で現在でも製薬会社や薬品会社のオフィスが道修町通りの両側に多いことで知られています。

武田薬品、塩野義製薬、住友ファーマ、田辺三菱製薬、小野薬品、小林製薬など、日本を代表する多くの製薬会社が本支店を構えており、歴史を感じることができる建物も数多くあります。

また、製薬会社が立ち並ぶ東の端に「少彦名神社」があります。「神農さん」と呼ばれるこの神社の祭神は薬・医療・温泉・国土開発・醸造・交易の神でありますが、少彦名神社では、薬の神として健康増進、交易の神として商売繁盛の神徳があるとされています。製薬会社の集まる道修町ならではの神社です。

以上のように、北浜は新旧の大阪が共存している歴史の街でもあります。ふらっと散策してみるのはいかがでしょうか。

安藤証券大阪支店は「大阪証券取引所ビル」の10階です。ご来店お待ちしております。